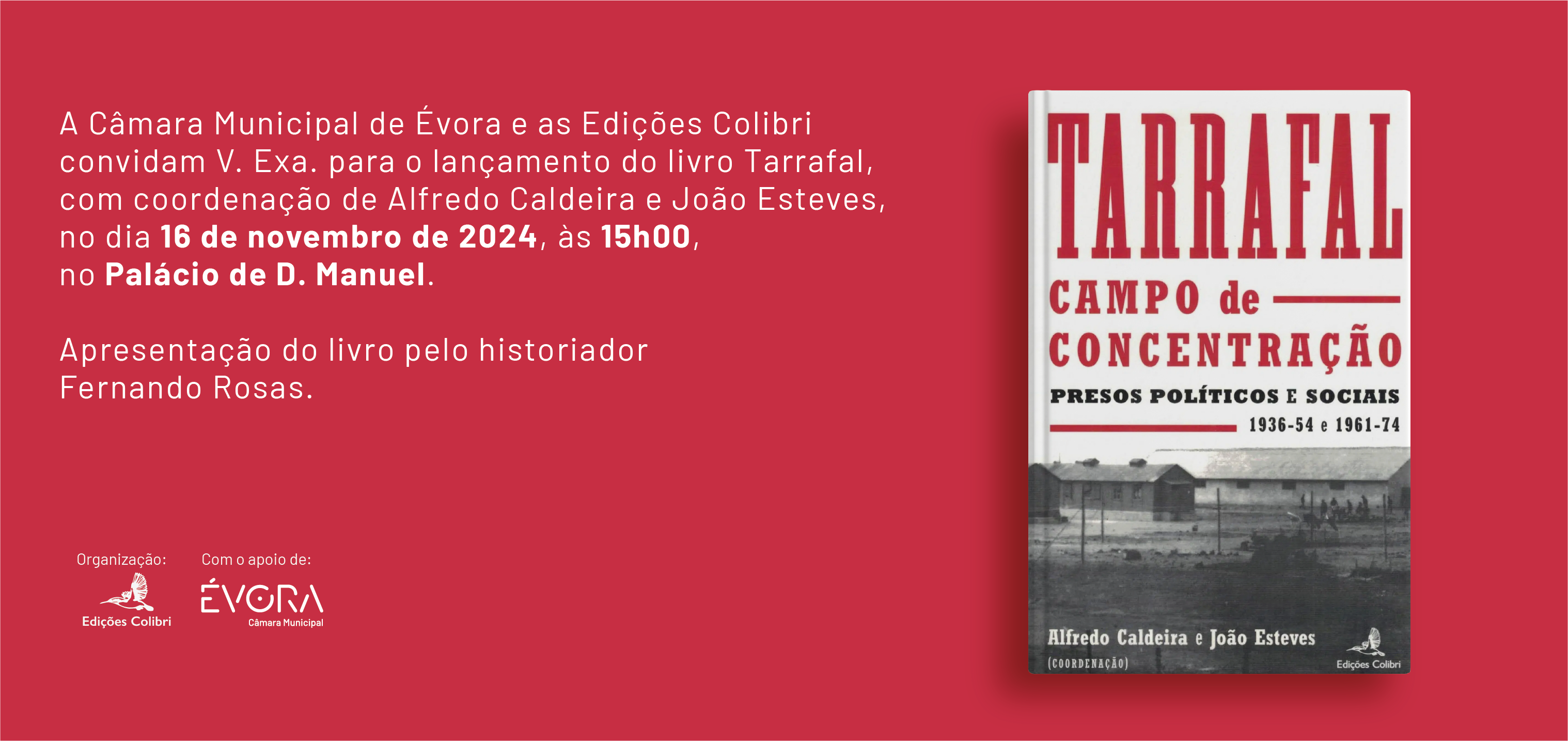

Archived: CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO TARRAFAL, de Alfredo Caldeira e João Esteves | Lançamento de livro, apresentação do historiador Fernando Rosas

Updated on 17/11/2024CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO TARRAFAL

Ilha de Santiago, Cabo Verde

O livro que agora se apresenta resulta dos esforços de criação de um Centro de Documentação do Campo de Concentração do Tarrafal, abrangendo, pela primeira vez, as suas duas fases: a dos antifascistas portugueses (1936-1954) e a dos nacionalistas africanos para ali enviados de Angola, Guiné e Cabo Verde.

Pretendeu-se, por um lado, honrar a memória de quantos ali estiveram presos e de quantos ali faleceram, em resultado dos maus-tratos infligidos pelos carcereiros, às ordens dos governos ditatoriais, presididos por Salazar e Marcelo Caetano, documentando as vidas dos presos que permaneceram no Tarrafal e os martírios constantes a que estiveram sujeitos no campo da morte lenta, dando voz às suas lutas e memórias.

E pretendeu-se também assinalar o 50.º aniversário da Libertação do Campo de Concentração do Tarrafal/Campo de Trabalho de Chão Bom, ocorrida no 1.º de Maio de 1974.

Nas suas duas fases de (1936-1954 e 1961-1974), o Campo recebeu um total de 588 presos políticos e sociais: 361 de Portugal, 107 de Angola, 100 da Guiné e 20 de Cabo Verde.

Tratando-se de uma obra coletiva, coordenado por Alfredo Caldeira e João Esteves, este livro reúne diferentes textos e abordagens:

Como refere Fernando Rosas no seu Prefácio, “pode considerar-se a criação do campo de concentração do Tarrafal em Abril de 1936 o ponto culminante do processo de reorganização do sistema de segurança política e social operado pelo regime do Estado Novo a partir de 1933, ano da sua institucionalização.”

A própria noção de pena foi concebida com um duplo fim: “primeiro de prevenção geral e de intimidação; segundo, de correção ou eliminação individual”, eliminação (…) consistente em “separar o delinquente do convívio social” se ele se revelar incapaz de ser um “elemento adaptável”.

Essa “eliminação” correspondia, na realidade, à suposta “morte cívica e política do condenado” e em mais de três dezenas de casos, no Tarrafal, correspondeu à sua morte física, vítimas da brutalidade repressiva do regime prisional, das doenças sem assistência médica ou medicamentosa, das condições de habitação e higiene, do esgotamento físico pelo trabalho forçado ou da inclemência climática”.

Evocando a greve geral revolucionária de 18 de janeiro de 1934, que uniu as duas principais correntes sindicais, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), de tendência anarquista, e a Comissão Intersindical (CIS), ligada ao Partido Comunista, João Esteves assinala que o seu fracasso originou centenas de detidos, 417 dos quais foram submetidos ao Tribunal Militar Especial, sendo despronunciados 39, absolvidos 30 e condenados, pelo menos, 260.

Muitos destes foram deportados para Angra do Heroísmo, ficando enclausurados na Fortaleza de São João Batista e, dos 151 presos que inauguraram o Campo de Concentração do Tarrafal, 50 participaram no 18 de janeiro, sendo, maioritariamente, anarcosindicalistas e comunistas.

Da página 27 até à página 37, Luís Farinha escreve sobre “O Estado Novo e o novo perigo espanhol, bem como “ a fascização do regime na segunda metade dos anos 30″.

Outro acontecimento marcante dessa época está evocado neste livro evocado por Luísa Tiago de Oliveira: a Revolta dos Marinheiros, que ocorreu na madrugada de 8 de setembro de 1936, envolvendo o contratorpedeiro Dão e os avisos Afonso de Albuquerque e Bartolomeu Dias e foi dirigida pela Organização Revolucionária da Armada (ORA), estrutura autónoma do Partido Comunistas Português.

“Do conjunto de 82 marinheiros condenados, 48 foram enviados para a Fortaleza de Angra do Heroísmo (Açores), como tinha acontecido anteriormente com os seus camaradas da ORA já presos, e 34 seguiram para o campo de concentração do Tarrafal.”

Domingos Abrantes, por seu lado, assinala que “dos 151 antifascistas selecionados para irem inaugurar o Campo os comunistas, incluindo os membros da Organização Revolucionária da Armada (23%), constituíam a componente mais numerosa, nos quais se incluía um número significativo de dirigentes do PCP e da Federação das Juventudes Comunistas […] Dos 32 mortos que povoaram o cemitério do Campo, 22 (67,8%) eram membros do PCP.”

Acentua que a organização comunista prisional no Tarrafal desempenhou um papel crucial na resistência dos presos, vindo a contribuir “para a reorganização do PCP no começo dos anos 40 do século passado que o transformou num grande partido nacional clandestino e para a criação de um aparelho técnico que se torna indestrutível face à repressão fascista e que foi suporte da resistência organizada.”

Antónia Gato Pinto aborda neste livro a resistência anarquista: “Unidos, os resistentes, formaram uma força coesa contra as intenções dos carcereiros, enfrentaram os piores momentos de repressão, criaram mecanismos de solidariedade em proveito de todos os reclusos”

“Os presos politicamente organizados, comunistas e libertários, apesar dos ideais divergentes, no Campo do Tarrafal tinham interesses comuns que os aproximavam quer pela fidelidade aos seus ideais, quer pela coragem com que os defenderam, recusando a sujeição e o aviltamento, mesmo em situações de limite.”

“Esta ‘grandeza moral’, apenas atribuída a quem assumiu os riscos e as consequências advindas dos comportamentos pautados pelas éticas dos movimentos revolucionários, glorificou os presos resistentes como os verdadeiros ‘vencedores do Campo do Tarrafal’.”

O Campo seria encerrado em 1954, após o termo da II Grande Guerra, mas, face às lutas dos povos colonizados, o regime recorreu a métodos ainda mais violentos do que aqueles que tinham marcado todo o percurso repressivo da Ditadura Militar e do Estado Novo.

Como sublinha Maria Conceição Neto, “a 17 de Junho de 1961, quando ainda não estava dominada a grande insurreição que alastrava no norte de Angola desde 15 de Março, e os cárceres angolanos estavam demasiado cheios com as vagas de prisões da PIDE em 1959, 1960 e 1961, o Ministro do Ultramar Adriano Moreira instituiu em Chão Bom um “campo de trabalho”.

[…] A situação em Angola, portanto, é o pano de fundo que justifica a reabertura do Tarrafal, mas os primeiros presos a chegar, em Fevereiro de 1962, estavam detidos em Luanda desde 1959, muito antes de eclodir a guerra. O seu crime, tipificado como “conspiração contra a segurança exterior do Estado, sob a forma de organização ilícita e organização secreta”, era tão somente a defesa do direito à independência de Angola.» Esses presos, que ali chegaram em 5 grupos, refletem a variedade e a evolução organizativa do nacionalismo angolano.

Julião Soares Sousa aborda os 100 presos deportados da Guiné para Cabo Verde, sublinhando que “o ano de 1962 ficou marcado na história da contestação ao regime colonial português na Guiné como um ano particularmente decisivo por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, pela intensificação das atividades subversivas que conduziriam ao início da guerra por parte do PAIGC, com o ataque ao aquartelamento de Tite (sul do território) em Janeiro de 1963. Em segundo, pelo aumento desmesurado da repressão que se abateu sobre os movimentos independentistas guineenses por parte do regime colonial português.» Esses presos tinham sido primeiro instalados nas esquadras da polícia de Bissau e em “recintos improvisados” de unidades militares portuguesas, de onde foram enviados para a Colónia Penal da Ilha das Galinhas, no arquipélago dos Bijagós. Administrativamente, sem qualquer julgamento, foi-lhes fixada residência … numa prisão, neste caso a do Tarrafal.

A partir de março de 1970, vinte cabo-verdianos, acusados de crimes contra a segurança exterior e interior do Estado e associação a uma organização terrorista clandestina, que tinha como objetivo “separar as nossas províncias ultramarinas da Guiné e Cabo Verde da ‘Mãe-Pátria’ por meios violentos e auxílio estrangeiro”, conhecerão também o Campo de Concentração do Tarrafal/Campo de Trabalho de Chão Bom. Luís Fonseca, um desses presos, analisa as condições prisionais que ali suportaram.

O golpe militar de 25 de Abril de 1974 pôs termo a uma ditadura que se apoderara do poder há quase cinquenta anos. Mas não foi evidente a solução para a questão colonial que, no entanto, gerara afinal o descontentamento dos oficiais subalternos perante a incapacidade do poder político e o desgaste de guerras em três territórios. Mas a verdade é que o Campo de Concentração do Tarrafal permaneceu em funcionamento após 25 de Abril de 1974 e os seus presos ignoravam as alterações políticas que, entretanto, se estavam a passar.

“No dia 1 de Maio de 1974, pela manhã, ouvimos muito barulho vindo da parte de fora do Campo. Eram palavras de ordem que aumentavam a cada momento: «Viva o PAIGC! Viva o MPLA! Viva a FRELIMO! Libertem os presos! Viva Amílcar Cabral! Viva Guiné e Cabo Verde! Viva Angola! Viva Moçambique! Abaixo o Colonialismo! Morte ao Fascismo! Viva a Liberdade!”

“A nova correlação de forças «permitiu que os portões se abrissem e os presos pudessem sair em liberdade, recebidos em delírio pela multidão, seguindo muitos deles em cortejo automóvel para a cidade da Praia, que dista cerca de 70 km, onde se realizaria um comício.”

Este livro, como aliás sublinha Diana Andringa, pretendeu cumprir um dever de memória: inscrever na História, de que foram também autores, os seus nomes e, sempre que possível, os seus dados biográficos e a sua fotografia. E, fazendo-o, sublinhar a sua vitória sobre a opressão e mostrar como homens simples, muitas vezes pobres, por vezes incultos, presos e barbaramente torturados, se animados pela força da razão, podem vencer polícias e exércitos e derrubar ditaduras.

A história que se conta neste livro é a de homens a quem quiseram destruir toda a esperança e que souberam resistir até à vitória. É o nosso agradecimento pelo exemplo que nos deixaram.

Livro apoiado pela Estrutura de Missão para as Comemorações do Quinquagésimo Aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974.